量子論で有限の時間ではエネルギー保存則が破れるという間違った説明が様々な大学の授業で教えられているようだ。

特に素粒子や場の量子論の講義の中で、重い粒子が媒介して力を伝達するという部分においてこのような説明がなされているらしい。

この誤解は、有限時間ではエネルギーは正確に測れないという、時間とエネルギーの不確定性関係の間違った理解から出ているようだ。

もちろん時間変動を測り続けてフーリエ変換をするような、時間をかけないとエネルギーが測れない悪い測定も存在する。

しかしエネルギーを測る誤差は、本来測定時間と全く無関係である。

今回はそれを説明しておこう。

そのためにまず「理想測定」とは何かということを、スピンを例にして復習しておこう。

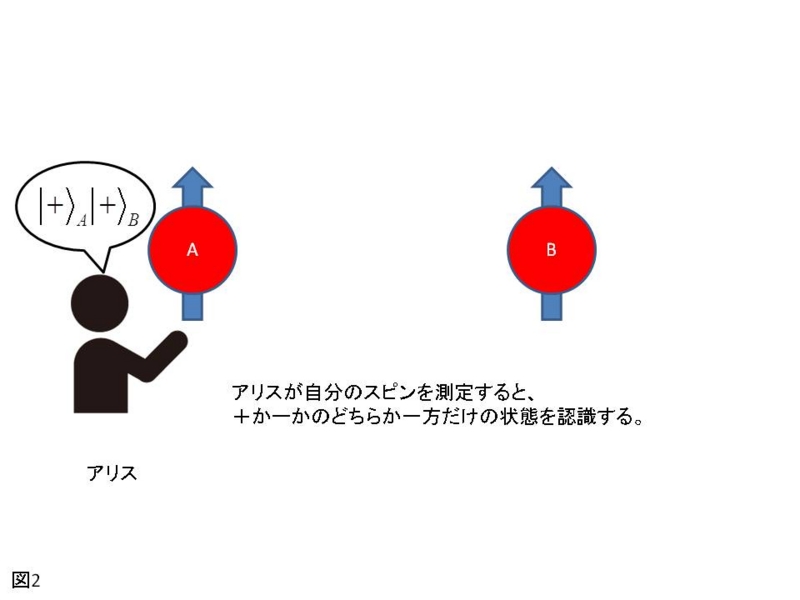

図1、図2にスピン1/2をもつ中性原子のz軸成分を理想測定する測定機の概念図を書いてみた。

理想測定の満たすべき性質の1つとして、「正確に」測る物理量を読みとれるというものがある。

例えば図1のように、スピンがアップ状態ならば、必ずアップ状態であるという測定結果を測定機が示すことである。

同様に図2のように、ダウン状態でも必ずダウン状態であるという測定結果を確率1で出力する測定のことである。

もう1つの理想測定が満たすべき性質として、測定後の状態は測定結果に対応した固有状態になることが挙げられる。

図1では測定後の状態も|+〉であり、図2では|-〉である。

このような性質をもつ理想測定を実現する方法は1つの物理量に対して複数考えられる。

スピンの場合、よく知られているのは図3のシュテルン・ゲルラッハの実験であろう。

原子を非一様磁場に通すと、スピンの値に応じて原子の位置が上下に分かれる。

その位置が十分に分離した場合、スピンのアップ状態とダウン状態も正確に区別できるようになる。

連続して同様の実験を行うと、最初のスピン測定でアップが出れば2回目の測定でも必ずアップになる。

これは1回目の測定後状態がやはりアップ状態であることを意味している。

ダウン状態の場合も同様である。

つまり測定後状態は観測値に対応した固有状態になっている。

だからシュテルン・ゲルラッハ実験は確かにスピンの理想測定の例である。

「正確に」物理量を測るという意味を誤解されないように、ここで補足しよう。

図1や図2のように最初から固有状態になっている場合ではなくて、図4のように固有状態の線形重ね合わせだとしよう。

|ψ〉=c₊|+〉+c₋|-〉という量子状態に対して、アップとダウンの確率はそれぞれp₊=|c₊|²、p₋=|c₋|²であり、スピンz成分の値は確定していない。

|ψ〉=c₊|+〉+c₋|-〉という量子状態に対して、アップとダウンの確率はそれぞれp₊=|c₊|²、p₋=|c₋|²であり、スピンz成分の値は確定していない。

この量子揺らぎのために「正確にスピンは測れない。」という表現をする人もいるが、これは誤解を呼ぶ表現である。

「正確な測定」の正しい定義では、実際違う。

|ψ〉の状態にある多数のスピンに対して測定を行う場合、得られる測定結果の確率分布が正確にp₊=|c₊|²、p₋=|c₋|²に一致する測定が、「正確な測定」である。

(より正確にはスピンのアップ、ダウンがそのまま測定器のメータにアップ、ダウンとして表示される完全相関があるということ。)

従って量子的に物理量が揺らいでいる場合でも、正確な測定は存在するのだ。

エネルギー(ハミルトニアン)の場合も、もちろん同様である。

ここで、後の測定時間とエネルギー測定誤差の話で使うために、スピンの測定で1つ強調しておくことがある。

スピンの測定時間とスピンの測定誤差の間には、当然ながら、なんの不確定性関係も存在しない。

例えばシュテルン・ゲルラッハの実験で、印加する不均一磁場を空間的に絞りつつその大きさを強めれば、この実験にかかる時間はいくらでも短くできる。

つまりスピンを正確に測る実験の測定時間は原理的にはいくらで短くできる。

この事実は後の議論でまた使う。

量子測定には理想測定以外にも図5のように様々なカテゴリーが存在する。

まず既に述べたが、物理量の正確な測定結果を与え、かつ測定後状態が対応する固有状態になる場合が「理想測定(Ideal Measurement)」。

そして単に物理量の正確な測定結果を与える測定を「正確な測定(Precise Measurement)」と呼ぶ。

この場合、測定後状態は固有状態とは異なる量子状態になってしまう場合がある。

そして測定結果に誤差も許し、かつ一般には測定後状態も測った物理量の固有状態にならない「一般測定(General Measurement)」というものもある。

測定後状態を続く量子操作に使いまわさない場合には、測定後状態に興味を持たず、測定結果の出力だけを行う一般測定もある。

その場合は特に「POVM測定(Positive -Operator-Valued-Measure Measurement)」と呼ばれたりもする。

世の中の大半の実験における測定は、一般測定だったり、POVM測定だったりする。

一般測定における測定の誤差の定義にはいろいろな流儀があるが、例えば小澤の不等式では誤差演算子を用いて定義されている。

図6では物理量Aを測定する一般測定の概念図が与えられている。

横軸右方向に時間が流れており、左側の初期時刻に測りたい注目系と測定機のプローブ系(測定機で特に注目系と相互作用を直接する部分。)の初期状態が与えられている。

図6ではAの値を示す測定機のメータの針の位置を物理量Mとしてある。

時刻t=0からt=τまでの間に注目系とプローブ系は測定のための相互作用をし、注目系の情報の一部はプローブ系に書きこまれる。

相互作用が切れた後には一般には注目系とプローブ系の量子もつれ状態になっている。

この場合誤差演算子N(A)はMのハイゼンベルグ演算子M(τ)とAのシュレーディンガー演算子A(0)の差として定義される。

そしてAの測定誤差ε(A)は図7に書かれている式のように、合成系の初期状態に対する誤差演算子の2乗平均の平方根で与えられる。

図7では、注目系の他の物理量Bの撹乱η(B)と、普通の不確定性関係に現れる標準偏差も与えておいた。

η(B)は、一般にはAと非可換なBがこの測定の間にどのくらい乱されるかという目安であり、撹乱演算子D(B)の2乗平均の平方根で与えられる。

AとBの間では、以下に与えた小澤の不等式も成り立っている。

(註:ここでパウリ行列の1つの成分σの理想測定での誤差ε(σ)についてコメントしておく。注目系の物理量σ=(|+〉〈+|-|-〉〈-|)⊗Iに対して、プローブ系のメーターの位置Mはスペクトル表示でM=I⊗(|u₊〉〈u₊|-|u₋〉〈u₋|)と書くことができる。|u₊〉、|u₋〉はMの固有値+,-の固有状態である。理想測定ではUm|+〉|0〉=|+〉|u₊〉、Um|-〉|0〉=|-〉|u₋〉が成り立つ。従って注目系の重ね合わせ状態|ψ〉=c₊|+〉+c₋|-〉に対しては、測定相互作用後にUm|ψ〉|0〉=c₊|+〉|u₊〉+c₋|-〉|u₋〉という量子もつれ状態が作られる。このことを用いると、任意の|ψ〉に対してε(σ)=0が直接確認できる。)

さて、測定時間とエネルギー測定誤差の話に戻ろう。

この2つの間には不確定性関係が成り立たないことを理解するための最も簡単な例は、やはりスピン系である。

図9のようにz軸方向の一様磁場中にスピンを置くと、そのハミルトニアンはスピンz成分に比例する。

従ってスピンを正確に測れれば、このエネルギーも正確に測れるのだ。

ところが、上で述べたように、いくらでも短い測定時間でスピンの正確な測定は行える。

つまり測定時間τもエネルギーの測定誤差ε(H)も同時に零にできる。

だから「有限時間ではエネルギーは正確に測れない。」というのは、全く間違った主張なのだ。

もちろん有限時間でもエネルギー保存則は破れたりしない。

これに関しては下記の記事も参考にしてもらいたい。

http://mhotta.hatenablog.com/entry/2014/03/11/155744

(註:この記事ではこれまで電子のスピンで説明してきたが、これだと磁場中でのローレンツ力が無視できず、図のようにならない。そこで実際の実験で使われるような中性原子に置き換えた。この指摘をして下さった、谷村省吾氏に感謝する。)